: 付録

: 疑似指数 Q and A

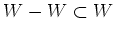

: Q2.どのような基底の取り方をすれば、 と表せ、指数法則も成立 するのでしょうか?

A3.なります。本質的には  が

が

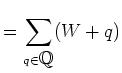

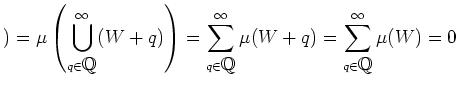

と、可算個で全体集合

を分けていて、しかもそれぞれの

を分けていて、しかもそれぞれの  が

が  の

コピー(

の

コピー( を平行移動したもの)であることに起因しています。

を平行移動したもの)であることに起因しています。

このことをきちんと示すにはルベーグ積分の知識が

必要ですから、ここではある程度その知識を仮定します。

以下、「可測」とは「ルベーグの意味で可測」という意味とし、 は

は  の

ルベーグ測度をあらわすこととします。

の

ルベーグ測度をあらわすこととします。

いま背理法で  は可測であったと仮定します。

は可測であったと仮定します。

次の二つの補題を使います。

補題 3.1 (ルベーグ測度の平行移動不変性)

任意の可測集合

と 任意の実数

に対して、

この補題は、集合の測度が平行移動しても変わらないことを述べているので、

理解しやすいでしょう。

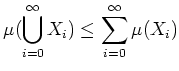

補題 3.2 (測度の可算加法性)

の可算個の可測集合

に対して、

(

のどの二つも交わらないならば等号が成り立つ。)

この補題はルベーグ積分論で可算性がうまく用いられていることを

述べているもので、ルベーグ積分論の要の一つだと言えます。

さて、上の二つの補題を認めることにしますと、

もし  なら

なら

となって矛盾しますから、  でなければならないことが分かります。

でなければならないことが分かります。

さらに、次の補題をもってきましょう。

補題 3.3 (

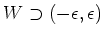

における測度と位相の関係)

が

の可測集合で、

の測度が正である(つまり、0 でない)ならば、

は 0 の近傍を含む。

(ここでの

の定義は集合としての差

とは異なることに注意)

この補題の証明は、ルベーグ積分をどのように構成するかによって、議論のしかたが

変わってくるのですが、それを承知ですこしだけ説明をつけることにします。

を次のように両端を切ったものの和集合で書きます。

を次のように両端を切ったものの和集合で書きます。

測度の可算加法性を思い出すと、ある正の整数  があって、

があって、

![$ A_0=A\cap [-n_0,n_0]$](img64.png) の測度も正であることがわかります。

の測度も正であることがわかります。

のところを

のところを  に減らしてやってなおかつ上の補題がなりたつならば、

もとの

に減らしてやってなおかつ上の補題がなりたつならば、

もとの  でも上の補題が成り立つのは明らかですから、

始めから

でも上の補題が成り立つのは明らかですから、

始めから  は有界である (とくに、その測度は有限である)と

仮定してよいことになります。

すると、

は

は有界である (とくに、その測度は有限である)と

仮定してよいことになります。

すると、

は  の連続関数3で、

の連続関数3で、

の時正の値をとります。ゆえに、ある

の時正の値をとります。ゆえに、ある

があって、

があって、

.

この

.

この  に対して、

というわけです。

に対して、

というわけです。

いま、 は

は

の

の

-部分空間だから、

-部分空間だから、

が成り立つということに注意して上の補題を使うと、

が成り立つということに注意して上の補題を使うと、

となる正の数

となる正の数  があることになります。

ところが下の補題を用いると、これは

があることになります。

ところが下の補題を用いると、これは

を意味して、矛盾というわけです。

を意味して、矛盾というわけです。

補題 3.4 (

の 原点の近傍は(加法半群として)

を生成する。)

の部分集合

が次の二つの性質を持ったとする。

-

なる

なる

が存在する。

が存在する。

-

このとき、

がなりたつ。

この補題自体の証明はとても簡単です。

(実は上に挙げた補題はいずれも位相群と呼ばれる対象の測度(Haar 測度)

や位相を調べる最初の道具としてつかわれる形に拡張できます。)

2002年10月9日

![]() が

が

![]() は

は ![]() の

ルベーグ測度をあらわすこととします。

の

ルベーグ測度をあらわすこととします。

![]() は可測であったと仮定します。

は可測であったと仮定します。

![]() なら

なら

![]() を次のように両端を切ったものの和集合で書きます。

を次のように両端を切ったものの和集合で書きます。

![$\displaystyle A=\bigcup_{n\in \mathbb{N}} (A\cap [-n,n])

$](img62.png)

![]() は

は

![]() の

の

![]() -部分空間だから、

-部分空間だから、

![]() が成り立つということに注意して上の補題を使うと、

が成り立つということに注意して上の補題を使うと、

![]() となる正の数

となる正の数 ![]() があることになります。

ところが下の補題を用いると、これは

があることになります。

ところが下の補題を用いると、これは

![]()

![]() を意味して、矛盾というわけです。

を意味して、矛盾というわけです。